Table des matières

Dernière modification le 27-1-2023 à 12:53:09

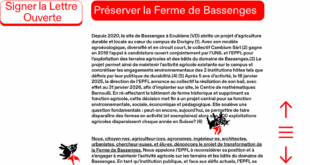

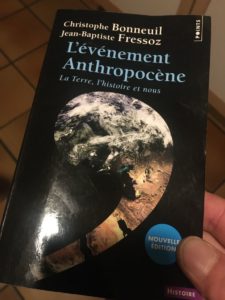

Lecture, par Raphaël Goblet

Critique historique du récit convenu de l’Anthropocène

– attention, c’est long :p.

« L’événement Anthropocène – La Terre, l’histoire et nous », Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. Edition du Seuil, 2013 (mis à jour en 2016), 320 pages.

Anthropocène :

Anthropocène :

L’âge de l’Homme. Ce mot est sur presque sur toutes les bouches, du moins sur celles qui en ont entendu parler. Si ce que ce mot décrit est un vrai sujet en soi, le récit qui se cache derrière son acception la plus large est lui-même digne d’intérêt.

Retracer les idées que cette notion véhicule, en regardant les choses sous le prisme de l’histoire, c’est ce que proposent les auteurs de cet ouvrage essentiel… car sans ce regard d’historien, qui remet certaines idées bien à leur place, dans leur contexte, on risque fort de perpétuer des schémas de pensée qui nous ont précisément conduit dans l’impasse écologique et sociétale actuelle. C’est ici un réel exercice de réflexivité qui nous est proposé, en abordant la question sous différents angles. Et même si certains de ceux-ci ont été relativisés par les auteurs eux-mêmes depuis, ils n’en restent pas moins éclairants sur notre responsabilité collective face sort qui nous attend.

Car disons-le tout de suite (vous pouvez arrêter la lecture après ce paragraphe) : nous ne découvrons pas aujourd’hui les conséquences de nos actes, comme si nous tombions des nues face à une conséquence malheureuse et imprévue de nos modes de fonctionnements. Nous l’avons toujours su, nous savions très exactement ce que nous étions en train de faire, vers quoi cela nous mènerait, mais avons continué en dépit de toute prudence, tout bon sens, toutes protestations et alertes ayant été savamment étouffées ou marginalisées… Bref, nos défis actuels sont tout sauf une « conséquence inattendue de la modernité ».

La prétention de ce bouquin n’est donc pas seulement de décrire ce qu’est l’anthropocène – et ce que ce n’est pas – mais bien de jeter un regard critique sur ce concept afin d’identifier les responsabilités, et surtout repolitiser le mot au travers d’une nouvelle interprétation du récit anthropocénique ! Car à se perdre dans un constat sans décortiquer les implications du récit qui en est fait, c’est nous condamner à regarder la catastrophe de loin, en spectateur passif subissant les conséquences d’actes qu’il n’aurait pas choisi, et à rester piégé dans le système de pensées qui nous a précisément conduit au désastre.

La prétention de ce bouquin n’est donc pas seulement de décrire ce qu’est l’anthropocène – et ce que ce n’est pas – mais bien de jeter un regard critique sur ce concept afin d’identifier les responsabilités, et surtout repolitiser le mot au travers d’une nouvelle interprétation du récit anthropocénique ! Car à se perdre dans un constat sans décortiquer les implications du récit qui en est fait, c’est nous condamner à regarder la catastrophe de loin, en spectateur passif subissant les conséquences d’actes qu’il n’aurait pas choisi, et à rester piégé dans le système de pensées qui nous a précisément conduit au désastre.

Récit d’un drame anthropologique en 3 actes…

ACTE 1 : définir les contours de l’anthropocène.

Le terme apparaît en février 2000 et est attribué à Paul Crutzen lors d’un colloque au Mexique. L’idée qu’il y a derrière ce mot est que nous serions entrés dans une nouvelle ère géologique où l’homme devient le premier facteur de modification de la nature, avant les forces naturelles qui ont façonné notre planète depuis quelques milliards d’années. Il propose de dater le début de cette nouvelle ère à 1784, début de la révolution industrielle, année lors de laquelle James Watt invente la machine à vapeur.

Quels sont les indices qui le poussent à dater aussi précisément l’événement ? La concentration en gaz à effet de serre (notamment en CO2, dont la concentration passe de 280 ppm (part par million) à 400 en 2013, près de 420 aujourd’hui), mais aussi la dégradation du tissus de la vie sur Terre (en témoigne la récente COP15 de Montréal sur la biodiversité la semaine dernière), la perturbation des cycles biogéochimiques de l’Azote et du Phosphore, l’artificialisation des écosystèmes, etc… Bref : l’ensemble des 9 limites planétaires, dont au moins 6 sont durablement et gravement dépassées (voir mon résumé « Les limites planétaires » ici : www.facebook.com/RaphaelGoblet/posts/pfbid026gEDn99iXkdjVSDhk1E7HgjmVj3SsmY9d3HhmqHCJNjQ5Zq4yxFivjRVd1ZsZPypl).

Ces perturbations sont indéniablement d’origine humaine, mais de là à considérer une nouvelle ère géologique, il faut se justifier un rien. Ce que fait Crutzen: selon lui (et il semble qu’on puisse lui donner raison), ces perturbations seront visibles dans le futur à des géologues qui exploreraient les strates d’ici quelques siècles : les concentrations en CO2, la modification de la flore et la faune, les éléments artificiels (isotopes nucléaires, plastiques et autres éléments non dégradables par l’environnement) seront très certainement visibles et identifiables dans les sédiments qui seront laissés par nos activités.

Dater le « début » de l’anthropocène est tâche moins aisée, en revanche, car les théories s’entrechoquent, se chevauchent, voire se contredisent. Néanmoins certaines sont plus crédibles que d’autres :

- On pourrait dater le début de cette ère à 200.000 ans d’ici avec Homo Sapiens : on y associe déjà des traces de feux, de chasse, de disparition de la grande faune, etc.

- Certaines analyses montrent qu’on pourrait aussi considérer le début de l’anthropocène autour de -5000 ans : l’humanité aurait à ce moment émis déjà assez de GES pour modifier durablement le climat, ce qui aurait d’ailleurs empêché la planète de revenir dans une nouvelle ère glaciaire, ères glaciaires qui étaient cycliques jusqu’à l’holocène (période de stabilité exceptionnelle des températures démarrant il y a -12 à -10.000 ans, qui aurait permis l’essor de l’agriculture et l’apparition des cités, villes puis civilisations humaines).

A noter que ces deux propositions ne tiennent pas compte des changements d’échelle de ces modifications d’origine anthropique : il y a en effet une accélération de la transformation fondamentale des biomes au cours du 19ème siècle, qui ne sont pas visibles dans les explications qui précèdent.

- D’autres propositions placeraient le début de l’anthropocène dans la conquête européenne de l’Amérique, qui aura pour conséquence une réunification de la faune et de la flore des deux continents.

- Des théories, qui vont dans le sens de Crutzen, placent le début de cette nouvelle ère en 1809, date à laquelle les concentrations en CO2 dépassent l’optimum holocénique.

- Enfin, d’autres placent ce début plus tard, après 1945, où là pour le coup, on commencera à trouver dans les sédiments des éléments totalement nouveaux, inconnus avant cela : résidus de pétrochimie, d’engrais synthétiques, concentration d’éléments radioactifs naturellement inexistants, … Ce qui aurait pour avantage d’être admis par les géologues car cela collerait avec leurs critères de datation et changements d’ères géologiques.

Pour l’instant, il existe un consensus relatif pour dater l’origine de l’anthropocène à l’époque proposée initialement par Crutzen : le début de la révolution industrielle. Cela dit, comme nous manquons cruellement de recul, cette datation est amenée, sans aucun doute, à encore évoluer.

Par ailleurs, il n’en reste pas moins que ce débat sur les débuts de l’anthropocène et ses caractéristiques a tendance à masquer les processus et les causes qui y ont mené : l’histoire d’une évolution des idées et systèmes de pensée.

L’idée d’anthropocène telle que décrite par Crutzen et beaucoup d’autres annule la coupure entre nature et culture, entre histoire de l’homme et histoire de la Terre, comme on l’imaginait dans des systèmes de pensée précédents (les modernes & les lumières, notamment, mais pas que).

Car jusqu’il n’y a encore pas si longtemps, on considérait l’homme et ses sociétés comme « différenciés » de l’environnement, de la nature : Pour Darwin, Buffon et les autres, la nature est insensible aux tribulations des hommes, car elle est immense et surtout tellement ancienne qu’il est relativement impensable qu’une seule espèce puisse l’impacter massivement et durablement. Pour les modernes et les lumières, on va plus loin : le destin de l’homme est de dominer, domestiquer la nature, ce n’est qu’une question de compréhension de la machine naturelle et de techniques à développer.

La notion d’anthropocène remet ces visions en question (c’est salvateur, mais aussi risqué, on le verra plus loin) et propose de remettre l’humain au cœur du système-Terre – ou en tout cas en faisant partie intégrante, avec un double constat :

- Le nouvel état dans lequel la planète est en train de basculer (à la suite de nos activités humaines) risque bien de la rendre moins habitable pour nous (pénuries, guerres, pandémies, …) et d’autres vivants.

- Même si nous parvenions à nous en sortir, la planète mettrait des siècles, voire des millénaires (voire jamais), à retrouver un état d’optimum holocénique dont l’anthropocène nous a fait sortir.

Si l’on convient de ce double constat, on peut ajouter que le sacro-saint Développement Durable tant loué ne tient plus, car il véhicule une double illusion :

- Il laisse croire à une croissance économique perpétuelle (c’est un des 17 ODD – Objectifs de Développement Durable) moyennant un peu plus de conservation de l’environnement. Même sous l’angle de l’économie verte ou de la bioéconomie, il est sous-entendu qu’il existe un curseur optimum entre le capital naturel et son exploitation.

- Il donne l’idée d’une nature linéaire et réversible, avec en bonus l’existence d’un régime stationnaire optimal (idée sans doute héritée des constats et de l’étude de l’holocène).

Or, nous entrons dans une phase, probablement très longue et peut-être irréversible à l’échelle humaine, dans laquelle le système naturel devient imprédictible, instable. Il n’est donc plus question, et pour un long moment, de compter sur un curseur idéal d’un équilibre hypothétique, qui ne peut plus exister.

En d’autres mots, l’anthropocène serait avant tout le constat de notre impuissance face aux conséquences des bouleversements que nous avons-nous-mêmes initiés :

P.38 : « Les sociétés humaines vont donc devoir faire face dans les prochaines décennies à des changements d’états du système-Terre auxquels le genre Homo, apparu il y a deux millions et demi d’années seulement, n’avait jusqu’ici jamais été confronté, donc auxquels il n’est ni adapté biologiquement ni préparé culturellement. L’anthropocène ouvre une nouvelle situation pour l’humanité, une nouvelle condition humaine ».

Il y aura, et il y a déjà des victimes : « Habiter solidairement et moins effroyablement la Terre est l’enjeu central de l’anthropocène » (P.39).

Cela a des implications tant philosophiques que politiques : il s’agit d’intériorité (notre système de valeurs par exemple), d’inclusion de l’humain DANS la nature (et non plus autour, ou au centre), mais aussi d’être capables de refonder un idéal de démocratie en l’absence d’abondance matérielle (ce n’est pas gagné au vu des clivages identitaires actuels, partout dans le monde). Il serait opportun de laisser de la place aux nouvelles théories politiques intégrant dans leurs fondements les processus métaboliques matériels et énergétiques (en gros : en tenant enfin compte des limites et des flux !).

ACTE 2 : Quel récit l’Anthropocène nous propose-t-il… et qu’est-ce qu’il dissimule ?

L’anthropocène est la fusion de données fondamentales sur l’état de la planète et d’une perspective systémique : tout est lié, tout interagit, il existe des boucles de rétroaction, des processus complexes et des points de bascule (tipping points).

Mais c’est aussi le récit d’une histoire, d’un processus : « comment en est-on arrivé là ? ». Les anthropocénologues, du moins son courant classique fondateur, nous propose un développement en 3 actes :

- Un basculement (en tout cas un changement d’échelle des impacts) lors de la révolution thermo-industrielle : + d’énergie pas chère et facile d’accès = plus d’échanges mondiaux, d’engrais artificiels, d’extractivisme, d’artificialisation des sols, …

- Après 1945, la « Grande Accélération », due notamment (on y reviendra) à l’écroulement des institutions préindustrielles européennes au profit d’un nouveau système international de libre-échange, aidé (ou justifié) par un héritage technologique et d’infrastructures développés pendant la guerre, et la constitution d’un marché mondial et de la croissance comme valeurs centrales des sociétés (de certaines en tout cas).

- Une prise de conscience autour des années 2000 (bon, bien avant évidemment, mais cette conscience commence à percoler dans le débat public de manière prégnante à ce moment-là) de l’impact humain sur l’environnement global.

Ce récit pose problèmes à de nombreux égards. D’abord, il participe à l’idéologie contemporaine d’une modernisation écologique de nos sociétés, et d’une économie « verte » en internalisant les services de la nature en comptabilité économique (en 1997 apparaît la première estimation économique des services écosystémiques de la biosphère, et est chiffré à 33 milliards $/an).

P.72 : « L’histoire des anthropocénologues pourrait donc être à l’économie verte contemporaine ce que l’histoire économique et sociale fut à l’économie keynésienne et productiviste d’après-guerre ».

La nature serait donc un stock (capital) et des flux à mesurer. On a donc, avec ce récit, tendance à considérer le système-Terre comme :

- Une machine à connaître et étudier : NASA, CIA, guerre froide ont été des projets, institutions et moments propices au développement de ce type de pensée. L’étude et le savoir accumulé sur le système-Terre a permis en effet le développement de très nombreuses applications.

- Un terrain stratégique à étudier pour prendre l’ascendant sur les autres.

On assiste donc à la fin de la nature et au début de l’écologie (étymologiquement, « écologie » signifie « connaissance de la maison »), qui nous mènera à une vision « déterrestée » : il s’agit de nous considérer en effet comme peut-être faisant partie de celle-ci, mais on doit l’étudier de haut, de loin, en profondeur, avec un « œil extérieur » malgré tout.

Une Terre, Une Humanité ?

Plus encore, le récit anthropocénique tend à nous faire penser qu’il existe un système-Terre contenant Une Humanité. Or, considérer l’humanité comme un tout homogène est très dangereux : à mettre tous les humains dans le même sac, on masque fondamentalement les responsabilités.

Il y a toujours eu des inégalités de richesses, certaines périodes les exacerbant plus que d’autres. A l’âge de l’anthropocène, et plus encore lors de sa dernière phase de « prise de conscience » autour des années 2.000, ces inégalités sont encore plus exacerbées (je vous conseille vivement la lecture de la BD « Capital et Idéologie », selon Thomas Piketty, édition Seuil, pour étudier plus en profondeur cette histoire d’inégalités dans nos sociétés pré et post-industrielles : un bijou !), pour devenir complètement incontrôlées.

Il apparaît, quand on se penche dessus, que l’élargissement des inégalités, outre l’éthique d’une meilleure répartition des richesses, est une source majeure des dérèglement écologiques globaux : les plus nantis fixent des standards de consommation que la classe inférieure cherche à égaler, et ainsi de suite au fur et à mesure qu’on « descend » de classe économique. C’est la fameuse chaîne mimétique, déjà identifiée par Thorstein Veblen en 1899.

Dès lors, en lieu et place de parler d’Anthropocène, il serait sans doute plus exact de parler d’Oliganthropocène ! C’est-à-dire qu’il est nécessaire de comprendre que seule une partie privilégiée de l’humanité est directement (sans doute pas uniquement) responsable de la plus grande partie des mutations du système-Terre qui va nous le rendre plus difficilement habitable… d’ailleurs de nombreuses études le confirment et il n’y a plus guère de doute : plus on est riche, plus on consomme, plus on émet de GES, plus notre empreinte environnementale globale est forte, … . Et les classes les plus défavorisée ont comme projet de vie de parvenir à monter les échelons de la richesse (et donc de la consommation), ce qui apparaît comme bien légitime (ne tombons cependant pas dans le débat wokiste par pitié).

Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ?

Un autre écueil problématique du récit de l’anthropocène est cette idée de prise de conscience, un « réveil environnemental », qui sous-entend que « avant, nous ne savions pas, maintenant, nous avons » : une sorte de discours prophétique d’un avènement qui viendrait tout bousculer.

Cette idée est complètement fausse : nous savions. Les auteurs citent de très nombreux exemples d’alertes de scientifiques, savants, chercheurs, remontant à avant la révolution industrielle, ou pendant celle-ci, et certains calculs prospectifs de concentration en CO2 de l’atmosphère de l’époque correspondent parfaitement à ce que nous connaissons actuellement.

En fait, en parlant d’une « prise de conscience salvatrice », le récit de l’anthropocène masque un phénomène grave : la marginalisation, la minimisation, voire le tournage au ridicule des savoirs et des alertes formulés à de très nombreuses reprises depuis le début de la révolution industrielle. Même la Grande Accélération n’est pas du tout passée inaperçue pour les chercheurs et scientifiques d’après-guerre.

p.95 : « C’est donc une erreur historique ou une ignorance coupable que d’affirmer que « nous » serions entrés dans l’anthropocène au début du 19ème siècle, ou dans la Grande Accélération au milieu du 20ème, sans conscience ni savoir des dérèglements écologiques globaux ».

Pourquoi c’est grave ?

- Cela dépolitise totalement les enjeux écologiques du passé : lobbying, storytelling, greenwashing, … tout cela a été délibérément développé et mis en place pour passer outre ou réduire au silence les alertes et protestations : ça a été un choix de société, conscient, opéré par la coalition de gouvernements et d’industriels (voir le très bon documentaire d’ARTE, « la fabrique de l’ignorance »).

- Le récit ainsi posé comme une révélation prophétique place les sciences et les techniques comme les seules pouvant résoudre les problèmes (qu’elles ont – délibérément – causés).

- Cela ouvre la porte grande ouverte à la géo ingénierie et la fuite en avant technologique : inutile d’essayer de remettre en cause nos sociétés, leur histoire, les choix passés : la technologie et la recherche trouveront toujours une réponse à nos problèmes ! En d’autres termes, ce récit tel que raconté par les experts anthropocéniques nous suggèrent que les solutions sérieuses ne peuvent venir que d’un surcroît d’innovations technologiques venues des laboratoires. Pour la petite anecdote, Paul Crutzen se ralliera rapidement à ce courant de géo ingénierie et ce mode de pensée.

Le grand public se trouve donc plongé doublement en pleine dissonance cognitive, ne sachant pas ce qu’il peut faire, seul dans son coin (la fameuse problématique des « petits gestes » tant décriée par de nombreux courants de pensée, notamment technophiles !) :

- Il sait qu’il y a un problème fondamental grave, sans pour autant y voir une quelconque chose à faire.

- Il y a un mélange d’effroi par rapport aux changements à venir, mais aussi de toute-puissance humaine avec le recours aux solutions technologiques.

Nous restons donc complètement coincés sur le récit d’une humanité pilote et ingénieure de la planète, or c’est faire complètement fausse route, ou en tout cas c’est prolonger la route qui nous a plongé dans l’anthropocène :

P.106 : « Nous avons besoin d’une variété d’initiatives et d’alternatives, citoyennes et populaires explorant les contours d’un « mieux vivre avec moins » et non pas simplement de solutions venues du cercle étroit des technocrates planétaires. Aussi est-il essentiel de déjouer, dans les récits standards de l’anthropocène, ce qui relève d’un nouveau géopouvoir en gestation ».

ACTE 3 : faire face à l’anthropocène… d’autres noms pour un récit différent ?

Les auteurs nous proposent, pour illustrer le biais induit par le récit anthropocénique, une série de définitions et concepts alternatifs (parfois subversifs, même) : florilège !

THERMOCENE ?

Fressoz (et son collègue) aborde ici un thème qui lui tient à cœur, et dont il parle encore régulièrement aujourd’hui : il n’y a pas de transition énergétique aujourd’hui, tout comme il n’y en a jamais vraiment eu par le passé. Nous avons toujours été vers plus de CO2 et autres GES, plus d’énergie. Aucune énergie « nouvelle » n’a remplacé les précédentes mais se sont bien ajoutées, empilées à celles-ci… l’histoire actuelle confirme donc les thèses de Jevons : l’efficacité énergétique (bien réelle) a été plus que compensée par la croissance économique et la croissance d’utilisation d’énergie qui va avec.

Pour les auteurs, le terme de « transition » est trompeur. Certes il est moins anxiogène que le mot « crise » ou encore « basculement », mais a tout de même des effets pervers :

- Il empêche de voir la persistance des systèmes énergétiques plus anciens, qui sont pourtant toujours là (il n’y a qu’à voir l’augmentation de la consommation de charbon, qui n’a pas du tout été mise à mal par l’apparition des énergies renouvelables).

- Il surestime le déterminant technique au détriment des arbitrages économiques : ce ne sont pas les techniques et leur développement seuls qui nous ont amené ici mais bien les choix économiques qui ont été faits… en d’autres termes, certains y gagnaient plus à utiliser les machines à vapeur au charbon que d’autres sources d’énergie pourtant puissantes.

Parmi les nombreux exemples cités par les auteurs, retenons-en un, représentatif : dans les années 1820 à 1830 ont vu le jour des projets hydrauliques d’envergure en Ecosse. Il y avait là une promesse d’énergie abondante et renouvelable pour l’industrie de l’époque. Or, les capitaines d’industrie n’en ont pas voulu. Pourquoi ? Parce qu’une source d’énergie hydraulique demandait une gestion collective et commune (un commun, quoi !), ce dont ils ne voulaient pas. Ils ont fait le choix du charbon et de la machine à vapeur, plus coûteuse par Kwh, mais plus flexible, plus modulable et mieux gérable au cas par cas par chacun, en toute indépendance.

Le passage au pétrole suit la même logique : aux alentours des années 1880, de grandes grèves minières secouent l’industrie. Des syndicats se multiplient, des partis politiques de masse naissent. Le capitalisme industriel devient plus vulnérable aux revendications des travailleurs. Le choix progressif du pétrole a permis de contourner ces mouvements de contestation : il est plus intense en capital qu’en travail et requiert un nombre de métiers plus important (mais moins de gens, globalement). C’est donc socialement plus facile à contrôler : le grand nombre de métiers rend plus difficile la création de syndicats puissants. Cela aurait été d’ailleurs un des objectifs du plan Marshall : encourager l’utilisation du pétrole pour affaiblir les syndicats…

Ce qui va achever la pétrolisation du monde, c’est la révolution verte des années 60, focalisée sur une courte sélection de semences, hybrides (pas encore transgéniques), nécessitant plus de machines, plus d’engrais, plus de pesticides : il se serait agi de mettre l’agriculture au service de l’industrialisation, mettant les agriculteurs à l’usine, baissant le coût du travail urbain, le tout rendu possible grâce à des denrées alimentaires devenues beaucoup moins chères… (diabolique !).

Il faut donc, pour bien comprendre les choix et les repolitiser, se débarrasser de deux grands concepts qui sonnent comme des idées reçues :

- L’abondance d’énergie et l’efficacité énergétique n’ont pas amélioré l’utilisation de l’énergie, au contraire, cela a augmenté les pertes. Par exemple, on a assisté au passage des lampes à huiles individuelles, qu’on utilisait ponctuellement quand on en avait besoin, vers un éclairage public au gaz, allumé partout, tout le temps. Avec le temps, on a utilisé l’énergie de manière de moins en moins efficace (bel exemple d’effet rebond).

- Le rapport PNB/intensité énergétique n’a cessé de se dégrader depuis 1880 ! En gros, il a fallu avec le temps de plus en plus d’énergie pour gagner des points de PNB (devenu PIB) : il y a eu une décroissance globale de l’efficacité énergétique. Parmi de très nombreux exemples, on retiendra qu’il a fallu de plus en plus de calories énergétiques pour produire 1 calorie alimentaire depuis l’apparition de l’agriculture « conventionnelle », hyper dépendante des énergies fossiles et des machines (qu’il faut fabriquer avec du pétrole et d’autres machines et ainsi de suite).

Il est donc important de remettre en question la corrélation énergie-richesse-efficacité : rien n’est moins vrai. Il est surtout capital de ne plus voir les énergies fossiles comme quelque chose qui aurait été inexorable, inévitable. Des choix, conscients, ont été posés au service d’une idéologie (capitalistique, industrielle, libérale, …).

Affirmer cela permet de sortir du « on n’a pas eu le choix », qui est erroné, et de repolitiser ces choix qui ont été faits à l’époque : on a instauré des cadres règlementaires, une protection des investissements privés, assuré la rentabilité des infrastructures, diffusé une culture de l’abondance… afin de privilégier l’utilisation de ces sources d’énergie, qui collaient bien avec l’esprit des puissants financiers et industriels de l’époque. Bien que l’on sût déjà pertinemment à l’époque les conséquences que cela aurait sur le climat, notamment.

THANATOCENE ?

Ce chapitre, un peu « relativisé » par Fressoz, n’en reste pas moins intéressant, et important pour la suite grâce à une idée phare : la seconde guerre mondiale aurait préparé le cadre technique et juridique de la société de consommation de masse (on y reviendra).

Néanmoins, les auteurs pointent ici le fait que l’humanité – en tout cas une petite partie de celle-ci – est passée maître dans l’art de détruire, tant ses semblables que les écosystèmes. En gros, nous aurions développé l’art de tuer de manière extrêmement efficace (d’où thanatocène) : la R&D militaire a induit des choix technologiques déterminants pour l’anthropocène, via une culture de l’annihilation.

Cette R&D de guerre a favorisé l’utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles infrastructures (routes & autoroutes, réseaux d’oléoducs et gazoducs, raffineries, usines, et tout l’appareil extractif qui va avec). Plus encore, l’économie de guerre a nécessité la duplication de toute une série d’infrastructures, une constitution de surcapacité industrielle qu’il faudra bien rentabiliser une fois la guerre terminée, en créant après elle de nouveaux marchés civils capables d’absorber ces capacités industrielles.

PHAGOCENE ?

En gros, comment l’humanité consomme la planète, la… mange. Il s’agit ici de comprendre comment le consumérisme a été fabriqué, incité, encouragé, à la suite du concept de thanatocène, mais aussi sur base de ce qu’Adam Smith décrivait comme un « instinct d’enrichissement » :

P.174 : « l’individu est mû par une puissante passion acquisitive qu’il faut contrôler et enrôler pour la faire agir dans le sens du bien commun ».

Toute la question étant de savoir qui décide de ce qu’est « le sens du bien commun », qui s’en habille parfois pour couvrir des intérêts bien particuliers (voir ma note de lecture de « Les conséquences du capitalisme » par Chomsky et Waterstone ici : www.facebook.com/RaphaelGoblet/posts/pfbid0ZUj7XNb2DXBRw2aAWyibzcU2chsJUSQweyWhhoj2VZ5KB2xjJxAvZDyXLPoxEYGbl)

Ce consumérisme apparaît déjà dès le 18ème siècle avec l’apparition de nouveaux bien attrayants et accessibles (des montres, par exemple). Mais à l’époque, la culture du suffisant reste la norme, au point qu’à l’époque on remarque que la motivation à travailler baisse avec l’augmentation des salaires : pourquoi travailler plus alors qu’on possède ce dont on a besoin ?

Puis on assiste à l’achèvement de la mondialisation (ou des conditions qui vont la permettre, en tout cas) entre début 20ème et 1927 : les marchandises deviennent plus abstraites, le lien entre le producteur et le consommateur disparaît avec les grossistes, on peut même déjà acheter des productions avant même qu’elles ne soient produites. Cela s’accentue (et devient même la norme) après la seconde guerre mondiale : le but explicite des politiciens, industriels et publicitaires est devenu de créer de toute pièce des marchés capables d’absorber les capacités de production des usines. Plusieurs innovations y contribuent :

- Les marques, qui permettent de contourner le grossiste et le producteur en créant une relation factice et standardisée entre producteur et consommateur.

- Les chaînes de distribution et la vente à crédit ou par correspondance, les chaînes de magasins, qui encouragent le « clientélisme » et la consommation de principe.

- La publicité, qui, existant sous une forme équivalente aux petites annonces proposant une réponse à un besoin réel, renversent la causalité : pour vendre, il faut fragiliser la perception que les consommateurs ont d’eux-mêmes et de leurs besoins. En d’autres termes, le rôle de la publicité est de rendre les masses insatisfaites, afin que la « culture du suffisant » puisse disparaître…

Un second objectif concomitant : le but du consumérisme est de discipliner les masses : pour se payer les objets désirés, il faut gagner de quoi les acheter, et donc on accepte de travailler… plus pour gagner plus (Sarko n’a rien inventé) !

Tous ces impératifs de consommation auront des effets très pervers. Jusqu’à la fin du 19ème siècle, tout ou presque était collecté, recyclé : rien ne devait se perdre. Dans une optique consumériste, cette démarche ne peut plus exister, au risque de ne pas pouvoir vendre du neuf ! A la fin du 19ème siècle on assiste à une crise du recyclage, car :

- Les villes s’étendent, on assiste progressivement à l’adduction d’eau, au développement des égouts, ce qui rend complexe la collecte et la gestion des excréments, qui était jusque là valorisés pour l’agriculture.

- Les gains de productivité, réels, rendent moins intéressants et moins rentables les opérations de collecte et recyclage.

- Le courant « hygiéniste » tend à généraliser le jetable au détriment du réutilisable : ce qui est souillé ou utilisé doit être jeté pour laisser la place à du propre et neuf.

- On assiste au développement d’une « culture de l’objet » : ce qui devient problématique n’est plus ce qu’on jette, mais le temps qu’on perd à effectuer certaines tâches alors que des objets le font très bien pour nous… électroménager, plats préparés, … tout cela permet de « gagner du temps ».

- La suite logique au point précédent : la liste des besoins matériels n’étant pas infinie, et du temps se « libérant », on peut l’allouer aux loisirs, qui seront encore une seconde forme de consumérisme !

- Peu à peu on voir apparaître une certaine obsolescence psychologique : il faut posséder le nouveau modèle, qui, s’il ne fait pas ceci ou cela en plus du précédent, présente au moins un nouveau design moderne !

Le fameux « American way of life » est un exemple majeur de ce type de basculement, d’autant que les ménages américains se seront considérablement enrichis après la seconde guerre mondiale. C’est d’ailleurs à cette époque que les syndicats commencent à renoncer à négocier le temps de travail pour se focaliser sur les salaires : on cherche désormais une plus grande capacité à consommer !

C’est précisément cette entrée dans le consumérisme qui marquera le début de la Grande Accélération : les flux physiques vont augmenter avec la consommation d’objets et d’énergie, tout comme les externalités qui vont avec. Et cette propension à consommer va se ressentir jusque dans les corps physiques des consommateurs : on consomme plus gras, plus sucré, plus salé, les maladies chroniques montent en flèche, les altérations dues aux substances toxiques (cancérigènes, perturbateurs endocriniens, hormones, …) se multiplient, et l’automobile, associée au développement des banlieues voient apparaître la sédentarité accompagnée de l’obésité et des diabètes qui vont avec…

PHRONOCENE ?

On s’attaque ici à un élément déjà abordé : quelle est la réflexivité des sociétés qui ont vu naître l’anthropocène ? Il s’agit de questionner « l’éveil écologique », qui dépolitise l’histoire de l’anthropocène. On en a déjà parlé plus haut : le récit classique de l’anthropocène décrit la crise environnementale comme une conséquence inattendue de la modernité.

En réalité c’est tout le contraire : c’est arrivé en dépit de toute prudence (et on continue encore aujourd’hui, d’ailleurs… le principe de précaution n’étant là en général que pour la vitrine). Bien avant la Grande Accélération, on savait très bien (de très nombreux exemples, sources, auteurs sont cités dans le bouquin) que :

- L’environnement est extrêmement fragile : de petites modifications peuvent entraîner des conséquences terribles (18ème siècle).

- Les pollutions de toute type peuvent s’avérer très dangereuses (18ème et 19ème siècles).

- Le climat doit être envisagé à l’échelle du globe (17ème et 19ème siècles). Notons que les perturbations du climat sont déjà à l’époque envisagées comme irréversibles.

- Il y a déjà des alertes sur le rythme d’extinction des espèces au 19ème siècle.

- Il existe des craintes liées à la surpêche généralisée (18ème siècle).

- Les agronomes alertent sur les conséquences de la déforestation dès le 18ème siècle.

- De grosses inquiétudes existent quant à la rupture métabolique des sols, et se pose déjà la question de la fertilité des sols en relation avec la chimie des fertilisants au 19ème siècle.

- Des alertes sont lancées concernant l’urbanisation et l’absence de recyclage au 19ème siècle. On développe d’ailleurs à l’époque des projets visant à boucler les cycles de la matière (de l’économie circulaire, en somme).

- On connaît les principes de la thermodynamique (notamment la dissipation, l’entropie) depuis le 19ème siècle.

- …

Il y a donc, en parallèle du développement de l’anthropocène des idées d’effondrement, d’épuisement des ressources, d’effet rebond, mais surtout une foule d’alertes sur l’épuisement des ressources non renouvelables !

Ces problèmes environnementaux ne sont donc pas survenus par surprise, sans qu’on s’y attente, mais sont la conséquence d’un choix historique : celui d’une brève grandeur plutôt qu’une longue médiocrité… (Jevons).

Ce qui nous amène directement à la fabrique de l’ignorance qui a accompagné toutes ces alertes :

AGNOTOCENE ?

En parallèle de cette fabrique de l’ignorance et du doute, on assiste surtout à une invisibilisation volontaire des alertes. De nombreux dispositifs culturels, matériels, scientifiques et politiques ont été déployés en ce sens… En bref, on a créé tout un récit cohérent pour exagérer les avantages de la modernité et du progrès en marginalisant ses inconvénients. Exemples :

- On a minimisé les externalités : la terre est si vaste, si ancienne, qu’on ne peut pas réellement la maltraiter. Prétendre le contraire est assimilé à de l’anthropocentrisme de bas étage.

- En économie politique, la doctrine était que les machines augmentent le profit, stimulent les investissements, créent de l’emploi, promeuvent le progrès moral des ouvriers en les libérant de tâches abrutissantes.

- Un certain courant hygiéniste affirmait que la mortalité des classes les plus pauvres était dû principalement à la pauvreté, et donc si l’on suit le raisonnement de la ligne précédente, on légitime la pollution industrielle car elle permet l’émancipation des masses et leur sortie de la pauvreté.

- On a vendu une certaine dématérialisation de l’économie comme une excellente nouvelle ! Le capital(isme) naturalise la croissance exponentielle de l’économie en la déconnectant de tout substrat matériel (rien n’est plus faux, bien sûr). Par exemple, « la mine » devient une entité abstraite, lointaine, de laquelle il convient de retirer un maximum de profit, point barre. On en arrive à déconnecter totalement les prix des circonstances locales et naturelles des productions avec la spéculation : les prix ne sont plus le résultat d’une comptabilité de frais et de travail humain mais sont déterminés en amont, à l’avance. Il faut noter que jusqu’en 1930 (plus ou moins), la croissance était liée strictement à un processus d’extension matérielle (plus d’usine, plus de champs cultivés, plus de voies ferrées, …), mais qu’à partir de cette décennie, on a intensifié les relations monétaires pures, ce qui pouvait faire croire à une croissance infinie des échanges, puisque dématérialisés sous forme d’écritures comptables !

- L’établissement du PNB puis plus tard du PIB a également participé en profondeur au récit. Je ne m’y attarde pas, j’y reviendrai avec le résumé du bouquin de Timothée Parrique, « Ralentir ou Périr », dans les prochaines semaines.

- On a tenté de fixer un prix à la nature, en la transformant elle aussi comme une ressource économique à maximiser.

- Cela a été renforcé par les principes de compensations (pollueur/payeur, taxe carbone, …) qui légitiment la dégradation de l’environnement (je peux polluer/détruire puisque le paye pour ça).

Finalement, tout cela semble à l’unisson d’un dogme que nous connaissons maintenant bien : le capitalisme…

CAPITALOCENE ?

Avec l’instauration du capital – et du capitalisme – comme référence centrale de toute une partie du globe, nous sommes entrés dans une dynamique d’accumulation qui a créé une sorte de seconde nature, artificielle, faite de routes, plantations, chemins de fer, mines, pipelines, … bref, toute une technostructure orientée vers le profit, qui a précisément fait basculer le système-Terre dans l’anthropocène.

Cela résulte directement d’un mode de production ne visant plus la fabrication d’objets d’usages, mais une fabrication de marchandises visant l’accroissement du capital. Et cela en alourdissant une dette écologique envers les pays qui sont, volontairement ou non, exclus de ce système accumulatif : les états capitalistes, et les entreprises qu’ils protègent, ont le pouvoir économique mais aussi militaire de prélever à bon prix les ressources des pays périphériques, d’y exploiter les populations à moindre coût et d’y écouler les marchandises démodées tout comme les externalités indésirables…

Ce « capitalocène » est donc basé sur une asymétrie, soit par prédation soit par échange inégal, sous des formes différentes : colonialisme, impérialisme, … . La puissance du capitalisme (occidental du moins) s’est donc ainsi construite sur une aliénation des ressources des autres pays. Il est exemplatif de constater que les famines disparaissent d’Europe occidentale entre 1850 et 1900, pendant qu’elles se développent parallèlement ailleurs dans le monde…

La Grande Accélération devrait dès lors être considérée comme un immense endettement écologique des pays industrialisés occidentaux ! Et dire qu’on chipote pour parler d’une réduction ou d’une annulation de la « dette financière du tiers-monde »…

POLEMOCENE ?

Face à cette « prise de conscience écologique qui n’en est finalement pas une », il y a et il y a eu par le passé de nombreuses oppositions et résistances aux modèles qui y ont mené… mais force est de constater que l’entrée dans l’anthropocène est en fait une lourde défaite politique face aux intérêts du capitalisme et du libéralisme (d’ailleurs ne dit-on pas maintenant que ce ne sont plus les politiciens qui dirigent le monde, mais les lobbyistes et les milliardaires ?).

Les révoltes des ouvriers qui détruisaient les machines qui leur volaient leur gagne-pain et les dépossédaient de leurs savoir-faire n’y a rien fait. Les nombreuses oppositions au modèle, arguant le danger des pollutions et nuisance diverses, pas plus. Les intérêts industriels étaient – et sont toujours, même si l’industrie s’est déplacée chez nous vers le high-tech – bien trop puissants et trop forts que pour que le monde politique puisse s’en charger.

Tout cela s’est fait un nom du sacro-saint « progrès », et la promesse de ce progrès semblait pouvoir toujours justifier son lot de victimes, mortes sur l’hôtel du « bien commun pour plus tard ». En fait, tous les dissidents & lanceurs d’alerte se sont fait passer pour des « anti-progrès », des folkloriques un peu fous. Le passé l’a montré, le présent le montre, l’avenir le montrera aussi : on trouvera des solutions techniques et technologiques à tous nos problèmes ! C’est d’ailleurs un des angles d’attaque populaires du Rapport Meadows de 1972 : oui, il y a des limites, mais la technologie nous donnera les solutions en temps et en heure… donc les données produites par ce modèle ne se produiront pas.

Dormez brave gens, tout va bien.

QUELQUES CONCLUSIONS…

Revenons sur quelques constats :

Le désastre, la catastrophe environnementale à laquelle nous devons faire face aujourd’hui n’était pas une fatalité ! C’est ce que d’aucuns voudraient nous faire croire pour gommer leurs responsabilités. En réalité, d’autres choix auraient été possibles, mais le capitalisme et les états libéraux ont décidé de la voie à suivre.

Le développement du complexe militaro-industriel, les guerres (dont la guerre froide), ont imposé des choix technologiques qui se sont ensuite reflétés dans la société civile.

La pensée dominante qui accompagne la réalisation de ces choix s’est orientée vers un environnement considéré comme un monde-marchandise.

L’anthropocène est beaucoup de choses, mais certainement pas une sortie progressive d’une certaine inconscience, après laquelle on devient mieux outillé pour réfléchir à une autre trajectoire : nous le voyons bien, nos gouvernements sont bien démunis pour réfléchir à comment faire tout autrement, comment repenser l’organisation de notre monde. Résultat : la plupart des « solutions » proposées ne sortent pas du cadre, prolongent le système tel qu’il est, avec quelques petits changements à la marge et des pansements sur des fractures ouvertes. Et il subsiste une grande capacité du monde politique à rendre inoffensives les dégradations que nous infligeons à l’environnement.

ON FAIT QUOI ?

C’est ainsi qu’est venu le temps des alliances, et non de la rédemption. Nous n’avons pas le temps de nous morfondre en excuses, en demandes de pardon ou en pseudo prise de conscience. Il nous faut répondre au défi, tout de suite et tous ensemble, après avoir pris conscience du cadre qui nous a mené ici afin d’en identifier les contours et, précisément, en sortir !

Il nous faut reprendre la main, politiquement, associativement, collectivement, sur nos institutions, sur le système de symboles sur lequel elles reposent (le récit qu’il raconte) et les systèmes matériels qui les irriguent.

Il est temps de nous réapproprier le monde, en tant qu’habitant de celui-ci. De réapprendre à y travailler ensemble par-delà nos oppositions. L’alternative est simple : laisser faire encore un peu plus de la même chose à ceux qui nous ont conduit ici, parce que ça nous était bien confortable.

Mais le confort de ces dernières décennies semble à présent déjà perdu, peut-être à jamais. A nous d’en inventer un autre, qui puisse être plus en accord avec les limites que nous imposent la physique, la chimie, la biologie et… le bon sens !

« Habiter solidairement et moins effroyablement la Terre est l’enjeu central de l’anthropocène ».

On s’y met ? Moi, oui.

État d'urgence Ce qu'en dit la science

État d'urgence Ce qu'en dit la science