Table des matières

Dernière modification le 20-9-2025 à 14:22:34

Synthèse du processus participatif sur l’adaptation climatique – février 2025

Les citoyen·ne·s placent l’urgence sur la réglementation, l’eau et la protection des personnes.

En février 2025, la Ville de Lausanne a organisé deux ateliers participatifs dans le cadre de son Plan climat, réunissant 109 personnes – 46 représentant·e·s d’associations et 63 habitant·e·s.

Objectif : hiérarchiser les mesures d’adaptation aux changements climatiques selon leur degré d’urgence. Cette démarche fait suite à la stratégie climatique adoptée en 2020 et vise à associer la population à la construction du plan d’adaptation.

Méthodologie des ateliers

Chaque atelier a suivi une structure interactive : présentation, discussions en groupes, vote avec gommettes.

Les mesures d’adaptation ont été regroupées autour de trois grands enjeux :

-

- Faire face aux fortes chaleurs

- Protéger la biodiversité

- Mieux gérer l’eau.

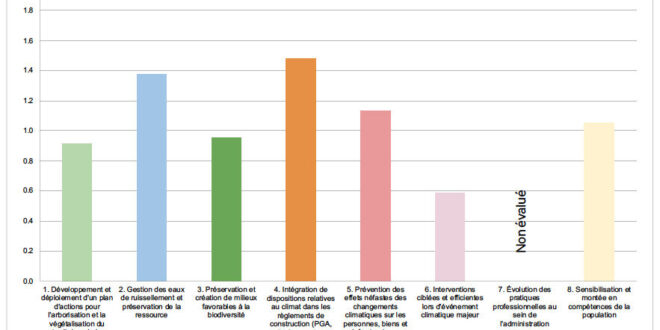

Le vote a permis d’attribuer un score d’urgence (de 0 à 2) à chaque thème, en combinant les résultats pondérés des deux ateliers.

Résultats quantitatifs : top 4 des priorités

- Intégration du climat dans les règlements de construction et marchés publics – score : 1.5/2

Exemples : obligations d’albédo minimal, d’indice de végétalisation, limitation des éléments sensibles à la chaleur. - Gestion des eaux de ruissellement – score : 1.4/2

Exemples : villes-éponges, plan de renaturation, intégration dans les règlements. - Protection des personnes et des infrastructures face aux aléas climatiques – score : 1.1/2

- Sensibilisation et montée en compétences – score : 1.1/2

Les associations ont accordé une importance plus forte aux actions de sensibilisation et de formation, qui passaient devant les mesures de protection des personnes et des infrastructures.

Résultats qualitatifs : signaux forts du terrain

Préoccupations et attentes transversales :

- Nécessité de mesures contraignantes, pas seulement incitatives.

- Doute sur la légitimité ressentie par certains participants à hiérarchiser des mesures techniques.

- Volonté forte de participation plus active (pas uniquement hiérarchiser, mais co-créer).

- Importance de communiquer davantage, en particulier sur :

- La part du domaine privé

- Les sols pollués et leur traitement

- Les risques sanitaires liés à la rétention d’eau

- La méthodologie des cartes d’aménagement

Exemples de mesures plébiscitées

- Arborisation et végétalisation des espaces publics (104 votes)

- Maillage fraîcheur : corridors, fontaines, mobilier rafraîchissant (75 votes)

- Ville-éponge : revêtements perméables, infiltration des eaux de pluie (56 votes)

- Biodiversité intégrée dans les règlements : végétalisation obligatoire des toitures plates, critères écologiques dans les appels d’offre (61 votes)

- Création de zones humides dans l’espace public (50 votes)

Perspectives

Les ateliers participatifs lausannois ont permis d’identifier des priorités claires et convergentes : réglementer, végétaliser, désimperméabiliser, protéger. Ils témoignent aussi d’un fort désir d’implication directe, au-delà de la simple consultation. Le rapport recommande d’intégrer ces éléments dans le plan final et de mieux outiller les citoyens pour comprendre et suivre l’action climatique locale.

Ce processus marque une étape importante vers une adaptation démocratique et ambitieuse au climat de demain. À la Ville de transformer cette dynamique citoyenne en mesures effectives, équitables et à la hauteur des enjeux.

Nous vous encourageant à consulter le rapport original pour plus de précisions : Rapport des ateliers participatifs

Nos remarques

Le processus participatif lausannois est louable. Il marque un tournant dans la reconnaissance du rôle des habitant·e·s et des associations dans l’élaboration des politiques climatiques. Mais il pose aussi des questions urgentes et fondamentales sur le rythme de l’action, la volonté politique et l’ambition réelle de transformation.

Quand les mesures seront-elles mises en œuvre ?

Le rapport annonce une intégration des priorités dans le futur plan d’adaptation, qui devra encore passer par l’examen technique, budgétaire, puis politique. Cette temporalité institutionnelle est en contradiction directe avec les alertes scientifiques. Le climat n’attend pas les calendriers administratifs.

Où sont les mesures d’urgence sur la mobilité ?

Le 30 km/h généralisé, la réduction drastique du trafic motorisé individuel, et la priorisation de la marche, du vélo et des transports publics sont des mesures d’adaptation ET de mitigation. Or, ces leviers essentiels sont absents du débat actuel sur l’adaptation, alors qu’ils sont directement liés à la santé publique, à la pollution, à l’albédo urbain, à la sécurité et aux émissions de CO₂.

Une participation ponctuelle ne suffit pas.

Des groupes comme État d’urgence, Objectif Climat ou d’autres collectifs actifs à Lausanne doivent pouvoir siéger en continu, toute l’année, dans un dispositif permanent :

- une assemblée populaire ouverte, tirée au sort ou volontaire ;

- un conseil citoyen climat doté de pouvoir consultatif structurant ;

- un observatoire participatif des politiques publiques environnementales ;

- des chantiers collectifs pour expérimenter localement les transformations (désimperméabilisation, plantation, réaffectation de la voirie, etc.).

Une taskforce scientifique et sociale est indispensable.

Il est temps que Lausanne se dote d’une taskforce interdisciplinaire, composée de :

- climatologues, urbanistes, ingénieur·e·s en génie civil et en eau ;

- écologues, paysagistes, hydrologues ;

- mais aussi de spécialistes des sciences sociales, de la santé publique, de la justice environnementale, de la gouvernance participative.

Objectif : garantir que les mesures prises soient non seulement efficaces, mais justes, acceptables, démocratiques — et rapides.

Faire accepter l’ambition par la communication et l’exemplarité.

Une pédagogie permanente, honnête et courageuse, est urgente. Les mesures contraignantes doivent être expliquées, débattues, assumées. On ne peut pas continuer à tergiverser. Il faut oser dire que le confort d’hier doit être réinventé pour garantir la vie demain.

Le rapport des ateliers est une étape. Il doit devenir une base d’action, pas une simple consultation. Sans un basculement politique clair vers l’urgence, sans un changement de méthode radical, sans intégration durable de la société civile, le climat se chargera lui-même de trancher les débats qu’on tarde à mener.

État d'urgence Ce qu'en dit la science

État d'urgence Ce qu'en dit la science