Vers une consommation responsable ?

Face à l’ampleur de la crise climatique, une démarche cohérente est de réduire sa consommation de café, et repenser profondément ma manière de le consommer.

Il est essentiel de se rappeler que les peuples autochtones dans les régions productrices — avant l’essor du commerce colonial et l’introduction massive de la culture du café par les Européens — vivaient très bien sans dépendance au café comme marchandise d’exportation. Ils cultivaient pour leur subsistance et entretenaient des écosystèmes riches et résilients.

Ma démarche personnelle est claire : diminuer ma consommation et privilégier des méthodes durables. Par exemple, j’utilise une cafetière Bialetti, héritée de ma chère grand-mère, robuste, sans déchets superflus, conçue pour durer des décennies.

Mais, soyons honnêtes ! Si je voulais vraiment être cohérent, je devrais arrêter le café et le thé, deux produits exotiques, issus de cultures intensives, et me contenter de tisanes de plantes locales européennes.

Je fais donc ici mon mea culpa : je prône la sobriété, mais je continue à m’accrocher à mon petit plaisir caféiné, comme un ours polaire à son dernier bout de banquise…

Et que dire de Trottet ?

Malgré l’article qui suit, je continue à consommer du café Trottet, car leurs efforts réels en matière d’approvisionnement et de réduction de leur empreinte locale sont à saluer.

Si j’ai pris Trottet comme exemple, c’est par respect pour leur démarche initiale et parce que je crois sincèrement qu’ils peuvent devenir un modèle d’entreprise engagée. Il va de soi que de nombreuses autres marques, beaucoup moins responsables, mériteraient des critiques bien plus sévères.

En mettant Trottet face à ses responsabilités, ça leur donne l’opportunité d’agir en conséquence, de se démarquer, et de contribuer à la transition écologique indispensable que notre époque exige.

J’encourage donc vivement Trottet à aller plus loin : corriger leur communication sur les capsules, retirer du catalogue les capsules et les machines à capsules, et assumer un choix courageux.

En créant une page expliquant ce choix radical — refuser les capsules pour des raisons écologiques et éthiques —, Trottet montrerait l’exemple.

Ils prendraient un risque commercial à court terme, mais gagneraient durablement la fidélité d’un public sensible, responsable et conscient de l’urgence climatique.

Sources Trottet

(1) : cafes.trottet.ch/rechauffement-climatique-et-le-cafe/

(extrait au 28.04.2025)

Les idées reçues sur la capsules compatible

Les idées reçues sur les capsules Nespresso®* compatibles et le climat peuvent être mal interprétées. Avec le phénomène scientifique de l’Arabica qui se verrait disparaître d’ici la fin du siècle si aucune démarche climatique n’est entreprise, le café en portion (capsule) devient une source fiable et durable dans la culture du café. Le café en capsule a un impact moins important sur l’environnement qu’un café en grains sur machine à café automatique. De plus, le café portionné est calibré pour préparer une tasse, afin d’éviter tout gaspillage de ressource. Un café en capsules compatible nécessite 5.5 g de café, tandis qu’avec une machine à grain, nous sommes à plus de 7 g. A chaque préparation, une économie de 1.5g de café.

Économiser la ressource

Avec plus de 8 millions d’habitants, ce n’est pas moins de 1’000 tasses qui sont bues par les Suisses par année, soit 3 cafés par jour. En partant du principe que la capsule de café est consommée, on parlera d’une économie de 1’000 x 1.5g de café = 1.5kg de café économisé par personne et par année. Cela représenterait une économie de ressource de quelques millions de kilos de café par année.

(2) : www.trottet.ch/fr/9-capsules-lavazza-espresso-point-compatibles

(Description du produit au 28.04.2025)

Capsules Lavazza Espresso Point® compatibles fabriquées à Genève

Nos capsules compatibles avec le système Lavazza Espresso Point®* sont composées de nos recettes authentiques élaborées par Théophile il y a 70 ans. Du café doux comme le Mocca au café corsé comme l’eccellenza Espresso ou l’Italien, 9 recettes authentiques aux saveurs variées sont très aromatiques et 100% naturelles. 100% de nos cafés sont torréfiés, conditionnés et emballés par nos soins sans intermédiaire ou sous-traitance à notre atelier de Genève. Nous contrôlons et effectuons toute la chaîne de production du café de son état vert à son état final torréfié. Nous assurons la qualité, traçabilité et transparence de chacune de nos gammes de café.

Le réchauffement climatique et le café : entre engagement sincère et greenwashing évident

L’impact climatique réel sur le café

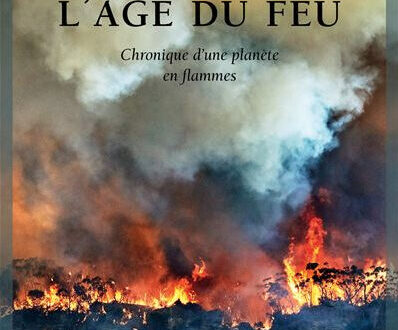

Le réchauffement climatique est un défi existentiel pour la culture du café.

À travers le monde, l’augmentation des températures, la sécheresse, les maladies et la dégradation des sols menacent directement l’Arabica, variété la plus appréciée mais aussi la plus vulnérable. Face à cette réalité, des entreprises comme Trottet Cafés tentent d’adapter leur activité.

Si certaines démarches sont louables, d’autres communications relèvent clairement du greenwashing et de la désinformation écologique.

Le lien entre le climat et la culture du café est aujourd’hui indiscutable.

D’ici 2050, les zones adaptées à la culture de l’Arabica pourraient diminuer de moitié si rien n’est fait pour freiner le réchauffement (Bunn et al., 2015 ; IPCC, 2019). Le Robusta, plus résistant, ne pourra compenser ces pertes sans impacts sur la qualité gustative et la diversité des terroirs.

La recherche scientifique s’engage à développer de nouvelles variétés résistantes (World Coffee Research), mais cela ne pourra réussir sans une refonte de nos pratiques agricoles et sans une action climatique globale rapide et ambitieuse.

Ce que l’engagement de Trottet fait bien

Il est juste de reconnaître que Trottet déploie plusieurs efforts pertinents :

- Approvisionnement en direct auprès des producteurs ou coopératives pour éviter les intermédiaires, ce qui peut bénéficier aux communautés locales.

- Transport optimisé : achat par container complet pour réduire les trajets et donc l’empreinte carbone du transport.

- Soutien à des projets sociaux dans les pays producteurs, comme un financement pour des besoins scolaires au Costa Rica.

- Optimisation énergétique en Suisse : réduction des emballages de 50 %, amélioration de l’efficience énergétique de la torréfaction (-20 %) et réduction supplémentaire (-15 %) grâce au changement du catalyseur.

Ces actions locales montrent un engagement réel pour limiter une partie de leur impact environnemental et social. Elles doivent être saluées.

Là où Trottet tombe dans le greenwashing manifeste

Les capsules ne sont pas « une solution durable »

Affirmer que les capsules seraient plus écologiques que le café en grains est factuellement faux.

Plusieurs études de cycle de vie, notamment Humbert et al. (2009), démontrent que :

- La production des capsules (aluminium, plastique, énergie grise) a un impact carbone majeur, bien supérieur à la légère économie de quelques grammes de café par tasse.

- Le recyclage des capsules est marginal : même dans les meilleurs systèmes, seule une fraction des capsules collectées est effectivement recyclée. Le reste termine en incinération ou en décharge.

- Les machines à capsules sont moins durables : elles ont une durée de vie plus courte que les cafetières manuelles ou automatiques, avec un besoin plus fréquent de remplacement.

Une logique de surconsommation emballée

La capsule véhicule une logique de surconsommation : plus d’emballages, plus de production de machines, plus de ressources mobilisées pour un plaisir instantané hyper calibré.

Ce modèle est à l’opposé de ce que demande l’urgence écologique : réduire notre consommation de ressources, prolonger la durée de vie des objets, simplifier nos modes de vie.

L’économie de 1.5 g de café : un argument fallacieux

La prétendue économie de 1.5 g de café par tasse est ridiculement insignifiante par rapport à l’impact global de la production et de l’emballage d’une capsule. C’est un exemple typique de greenwashing de détail, qui détourne l’attention du vrai problème pour rassurer artificiellement les consommateurs. Comparer 1.5 g de café économisé à des kilos de déchets d’emballages plastiques et aluminium générés est scientifiquement malhonnête.

Fabriqué localement… mais sans résoudre le problème de fond

Trottet met également en avant que ses capsules compatibles Lavazza Espresso Point® sont fabriquées localement à Genève, avec une maîtrise artisanale complète — de la torréfaction à l’emballage.

Cette approche locale a des avantages : elle réduit certaines émissions liées aux transports, assure une traçabilité du produit, et soutient l’économie régionale.

Cependant, fabriquer localement un produit structurellement problématique n’en annule pas l’impact environnemental majeur.

La capsule jetable reste un non-sens écologique, qu’elle soit fabriquée à Genève ou ailleurs :

- La consommation de ressources pour fabriquer, utiliser et éliminer les capsules demeure extrêmement élevée par rapport à un café en grains ou un café préparé manuellement.

- La production locale ne compense ni l’énergie grise des matériaux, ni l’effet d’emballage à usage unique, intrinsèquement incompatible avec une démarche de sobriété écologique.

- La multiplication des formats de capsules (Nespresso®, Lavazza®, etc.) accroît la complexité du recyclage, fragmente les infrastructures de collecte, et favorise toujours plus l’obsolescence des machines.

Ce n’est pas le lieu de production qui doit être interrogé, mais bien le modèle de consommation qu’il entretient. Produire mieux est important. Mais produire moins, et surtout consommer autrement, est aujourd’hui vital.

Ce décalage entre un savoir-faire authentique et une stratégie de produit déconnectée de l’urgence écologique souligne pourquoi il est temps pour Trottet — et pour d’autres acteurs — d’opérer un véritable changement de cap, à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux contemporains.

Que faut-il vraiment faire ?

- Privilégier le café en grains, issu d’une filière durable et équitable, en utilisant des méthodes d’extraction simples (cafetière italienne, piston, filtre manuel).

- Soutenir l’agroécologie du café, avec des cultures en agroforêts, respectueuses de la biodiversité.

- Exiger une réduction systémique des émissions à toutes les étapes de la filière café, du champ jusqu’à la tasse.

- Refuser le greenwashing qui transforme des gestes de consommation superflus en prétendues « solutions » écologiques.

Le réchauffement climatique est une menace sérieuse pour le café et pour les communautés qui le produisent. Nous n’avons pas besoin de capsules pour sauver le café. Nous avons besoin de moins d’extraction industrielle, plus de résilience agricole, plus de justice climatique — et de moins de poudre aux yeux marketing.

Références principales

- Bunn, C., Läderach, P., Rivera, O. O., & Kirschke, D. (2015). A bitter cup: climate change profile of global production of Arabica and Robusta coffee. Climatic Change.

- Davis, A. P., Gole, T. W., Baena, S., & Moat, J. (2012). The impact of climate change on indigenous Arabica coffee (Coffea arabica): Predicting future trends and identifying priorities. PLOS ONE.

- IPCC (2019). Special Report on Climate Change and Land.

- Humbert, S., Loerincik, Y., Jolliet, O., & Margni, M. (2009). Life cycle assessment of two coffee alternatives: drip filter and capsule coffee machine. Environmental Impact Assessment Review.

État d'urgence Ce qu'en dit la science

État d'urgence Ce qu'en dit la science